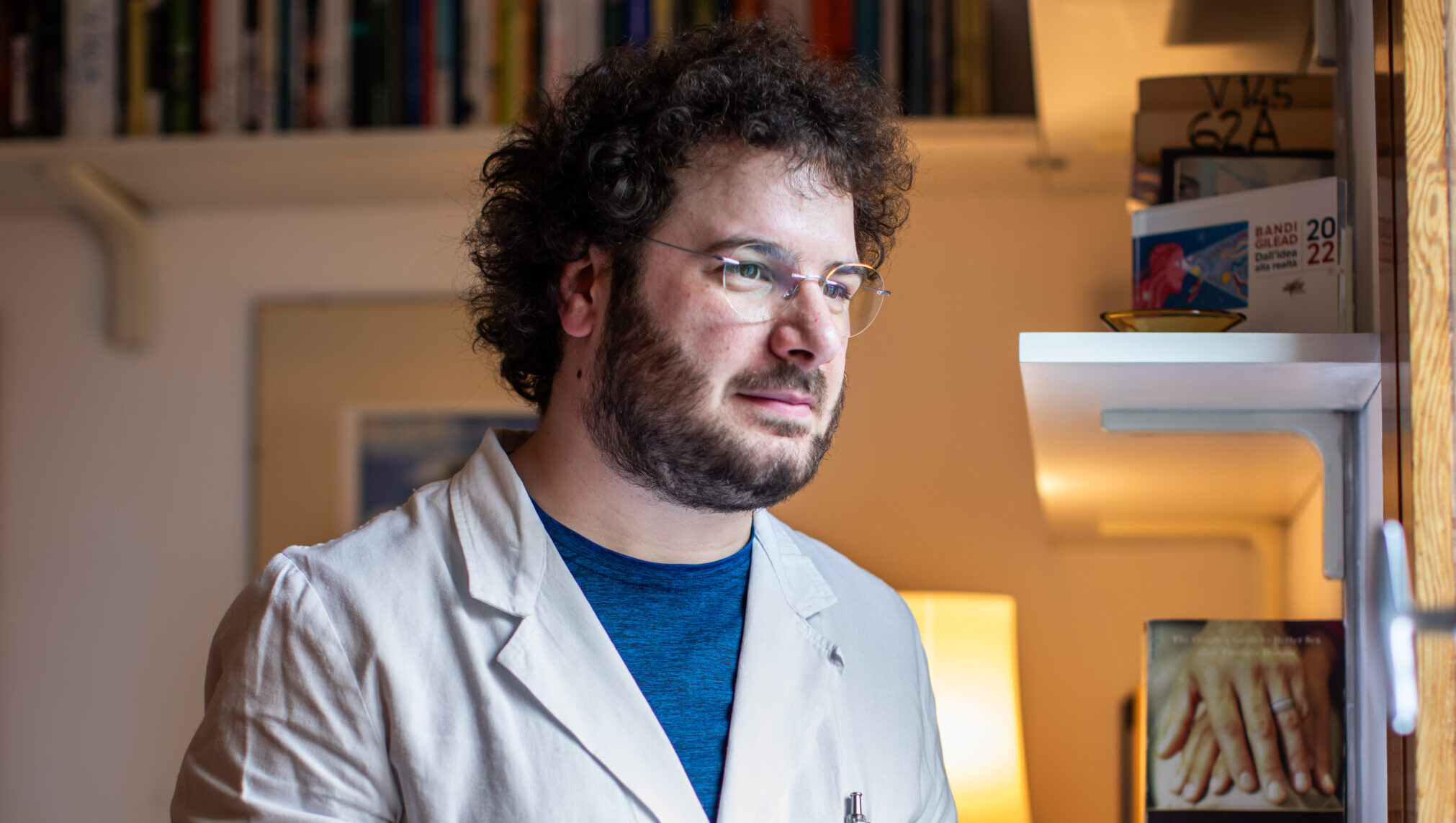

Intervista a Carlo Barbati, psico-oncologo dell’Ambulatorio AIL per il sostegno psicologico

Carlo sprizza energia da tutti i pori. E mi sembra una cosa fantastica considerato il lavoro che fa. Penso ai suoi pazienti, e a tutto quello che può dare loro, o a quanto grandi e accoglienti possano essere le sue braccia, il suo cuore, per accogliere preoccupazioni enormi, paure, tristezze. Faccio fatica a tenerlo fermo sulle domande, perché parla a ruota libera con un’urgenza del dire – e grande intelligenza anche emotiva – che mi dispiace interrompere. Passano circa 50 minuti così, e sembrano velocissimi.

“Quello che accade spesso è che i pazienti mi riportano storie di malattia che hanno già condiviso tra loro, aiutandosi vicendevolmente in questo. Si ritrovano in uno sguardo, capiscono che entrambi stanno passando la stessa cosa, oppure uno l’ha già passata e sa come può stare l’altro, si capiscono.

Si tratta di una sorta di alleanza in cui sentono che parlano la stessa lingua: questo a volte emerge nelle persone che vivono nella Residenza AIL dotata di uno spazio di condivisione e che sono a Milano per curarsi.

Ho in mente due pazienti, che ho seguito nei mesi scorsi, uno di Napoli e l’altro – mi pare – di Caserta, praticamente provenienti da un territorio simile, che mi hanno raccontato vicendevolmente la loro storia in relazione a quello che stavano passando. Il tema più doloroso era la lontananza da casa. Ovviamente non ho parlato all’uno dell’altro, però la bellezza di questa condivisione ha alla sua base una componente di umanità, ovvero “io capisco, ti capisco perché ho fatto, sto facendo la stessa tua esperienza”. Così la sofferenza legata alle terapie, al dolore fisico, che non può proprio in qualche modo sublimarsi, diventa però qualcosa di differente.

È attraverso la sofferenza e la solitudine che io comprendo l’importanza della condivisione.”

Quanto è importante il supporto psicologico, quindi?

“Non tutti possono avere i familiari accanto come vorrebbero, però un supporto psicologico, qualcuno che fisicamente li ascolta, dialoga con loro anche solo un’ora alla settimana fa una grande differenza, anche per mantenere una coerenza interna.”

In che senso, Carlo? Mi spieghi meglio questo passaggio?

“È come se l’individuo, non riuscendosi a narrare all’interno dei vari capitoli della sua vita, perdesse un pochino il filo. Certo, dipende da paziente a paziente, però dare voce e spazio a ragionamenti più intimi, personali, mettere insieme i momenti della propria vita, vedere anche la malattia in un continuum rispetto al proprio vissuto significa riuscire a mantenere una coerenza interna. Dall’altra parte ci vuole qualcuno che sia in grado di ascoltare e abbia la capacità di non attribuire nessuna categoria a quel racconto (mi riferisco all’esempio dei due pazienti che si erano capiti, che si erano trovati a essere specchio uno dell’altro), non sovrapponga la propria narrazione a quella della persona che sta raccontandosi, così che quest’ultimo possa mettere insieme i fili del suo vissuto e li leghi, trovi una coerenza. Vivere la malattia come un evento che spezza, che interrompe la vita e non riuscire invece a integrarla in quello che è il proprio percorso crea molto disagio, fa stare male.”

Questa coerenza, legare la malattia alla propria vita, non renderla estranea, solo una nemica è ciò che accade qui, da te, quindi

“Qui c’è un setting e una ricorrenza: rivedersi dopo una, due settimane consente di mantenere il filo della narrazione, permette di fare anche delle digressioni, sapendo che si va avanti, che quel filo che il paziente sta srotolando è lì, e può sistemarlo, tagliarlo, cucirlo – utilizzo la metafora del filo perché forse è quella che più si avvicina a ciò che avviene in un colloquio psicologico che ha come fine quello del supporto. Capita anche che il colloquio prenda poi una direzione verso la psicoterapia, cioè che la malattia metta in luce temi più profondi non risolti, a quel punto non sono più io il referente ma altri professionisti.”

Come si arriva all’Ambulatorio AIL di supporto psiconcologico?

“Le modalità di accesso sono varie: la connessione più frequente tra me e il paziente avviene in reparto. Il medico sottolinea la presenza di stress emotivi (il paziente può aver detto di non riescire a dormire ad esempio perché ha ricevuto da poco la diagnosi, le terapie funzionano meno bene, c’è un imprevisto che ritarda le cure, allora il medico capisce se il paziente desidera -oppure ritiene sia necessaria- una consulenza psichiatrica o psicologica).

Nella maggior parte dei casi è direttamente il medico di reparto che propone un colloquio psicologico, si programma la visita, si stila il referto dell’intervento che si può attivare: se è sufficiente un supporto psicologico in reparto nel tempo di degenza oppure se è necessaria l’introduzione di un prodotto farmacologico per il sonno o per l’ansia oppure se è più opportuno l’attivazione di un percorso magari anche a più ampio respiro che può durare alcuni mesi e nel frattempo il paziente torna a casa e avrà comunque bisogno di sostegno, magari anche a distanza, come spesso accade.

Il primo contatto può avvenire anche tramite il materiale informativo AIL che è presente negli ospedali oppure il paziente o il familiare può chiamare direttamente la segreteria e viene messo in nota. Cerchiamo di evitare le liste di attesa ma in certi momenti può accadere, le richieste sono talmente tante… e poi succede anche che i pazienti debbano spostare gli appuntamenti di supporto psicologico perché all’ultimo momento si sovrappongono con le terapie, anche questo, dal punto di vista organizzativo, può creare qualche disservizio.”

Quanto dura, solitamente il percorso psicologico di sostegno?

“Direi 8 sedute, per arrivare a un massimo di 16, circa 6 mesi di tempo, direi. Naturalmente questo avviene dopo il primo colloquio, successivamente al quale cerco di stilare degli obiettivi, ovvero ciò su cui è più realistico lavorare in ottica di alleggerimento dello stress, abbassamento dell’ansia (ad esempio devo fare le chemio ho paura, oppure devo dire qualcosa ai miei figli, oppure devo parlare del mio stato di salute al lavoro, etc.) e cerchiamo insieme con il paziente di stare il più possibile aderenti all’obiettivo nel breve-medio termine.

Accade anche che il percorso psicologico venga interrotto, in accordo con il paziente, perché torna a casa, perché intervengono altre priorità, ed è sempre possibile riattivarlo se ci sono dei cambiamenti rispetto alla malattia, o si avverte disagio nella ripresa della vita a casa.”

L’ambulatorio non somministra psicoterapia, dicevi

“Tutti noi dell’ambulatorio siamo psicologi e psicoterapeuti, quindi siamo in grado di assistere in questo senso, ma non è l’obiettivo di questo ambulatorio, che offre supporto psicologico. La psicoterapia prevede un percorso che non è attuabile nell’ambulatorio. Se qualcuno ha tematiche più profonde, non necessariamente connesse con la malattia, consigliamo di rivolgersi ad altri specialisti, senza fare nomi naturalmente, per correttezza, e lo stesso se è necessario intervenire a livello psichiatrico.”

Quali sono i temi più ricorrenti che ti portano i malati? E quelli dei caregiver/familiari?

“È difficile individuare un tema specifico. Per i malati direi l’aspetto della prevedibilità, cioè immaginare una vita dopo la malattia, pensare di tornare come prima, cucire quel filo tra prima – durante – dopo, di cui parlavamo prima. Perché ciò che si è già vissuto crea uno storico rassicurante, per quello che il tema è la prevedibilità. La malattia come cambierà la mia vita (visto che l’ha già cambiata perché ha interrotto un flusso che – bene o male che fosse- almeno era noto)? Cosa mi mancherà della vita di prima? Sui vari passaggi delle cure c’è ansia, ovviamente, ma direi quasi meno sentita. E poi il tema di progettare, progettare a lungo termine: non poter pensare a un mutuo, non progettare un figlio…

Una paziente oggi mi diceva “mi sento sospesa, in attesa di sapere”: nel caso specifico era in attesa dell’approvazione delle CAR-T (sono terapie sperimentali, un Comitato deve riunirsi per capire se è un paziente candidabile o meno in base a una serie di parametri, ndr). Diceva ancora “Non so quali decisioni posso prendere, non so se resterò via una settimana, un mese oppure di più, quindi non so se potrò fare quel piccolo viaggio con mia sorella …”.

La questione è proprio l’essere sospesi. Un esempio banale: “faccio il cambio degli armadi oppure no? Ma chi me la fa fare tutta questa fatica se poi la settimana prossima mi mettono in ospedale e li sto due mesi?”

I pazienti arrivano con questo senso di sospensione profonda e quasi non sono più capaci di prendere decisione semplici, come “oggi prendo il caffè o no?”. Oppure rimettere in ordine le priorità, anche questo è un tema. Allora è utile lavorare sul senso del tempo e sulla capacità del paziente di prendersi un tempo per sé e lavorare su questi piccoli momenti, ad esempio scrivere una poesia, leggere un testo mai completato, senza andare troppo avanti, perché non si hanno certezze.

La paziente che citavo prima mi diceva anche “da un lato devo fare qualcosa perché questo mi permette di non pensare, ma al contempo non so se è giusta perché magari quello che sto facendo è privo di senso perché il giorno dopo scopro che in realtà sarò due mesi in ospedale”.

La malattia talvolta fa anche “l’effetto contrario”, funziona da velocizzatore, favorisce processi, azioni: c’è chi decide di sposarsi, avere un figlio, fare un viaggio mai programmato…

Ci si confronta sul senso del limite che non riguarda la lunghezza o meno della vita, ma la percezione di una finitezza, una fragilità. Prendere decisioni può scaturire anche dal confronto: vedo un paziente che ha perso i capelli per le terapie, penso che probabilmente succederà anche a me e quindi decido ciò che avevo procrastinato da tempo.

Si capisce cosa è utile nella propria quotidianità, cosa è importante, di cosa si ha bisogno, sono momenti “rivelatori”.”

Un frequentatore su quattro del vostro ambulatorio è un caregiver. Cosa hanno bisogno i familiari?

“Le tematiche dei caregiver sono molto connesse al supporto del paziente, perché, nella maggior parte dei casi, il malato è una persona conosciuta, amata, un marito, una moglie, un figlio, una mamma… Anche il fatto di assumere questo ruolo di caregiver non è solo un’etichetta: significa partecipare alla sofferenza dell’altro, farsi carico in toto dei bisogni del malato.

Ricordo una seduta di gruppo di caregiver durante la quale è emerso quanto fosse fondamentale anche legittimare i propri bisogni quindi dire “io ho questo ruolo” quindi “sto”, non mi faccio travolgere, non mi faccio inglobare perché poi andiamo a fondo tutti e due. Diceva una caregiver: “io non lo vedo, è più lui che si rende conto che io vado fuori perché sono sul fare, voglio prendere l’appuntamento per un controllo e non ci riesco e mi arrabbio tantissimo perché lo sto facendo per mio marito… Lui si rende conto di questo”.

Ma essere legittimati da qualcuno di esterno è più semplice che legittimarsi: tu malato non sei più tu ma anche l’altra persona deve capire chi sei e come cambia la relazione. Riflettere sui bisogni, su ciò che manca della vita prima della malattia è proprio un modo anche per provare a dire all’altra persona “guarda che ti vedo diverso” oppure “ho bisogno di ricostruire, di riposizionarmi rispetto a prima”.

Questo cambiamento non deve passare sotto silenzio perché altrimenti il rischio è perdersi in questa esperienza, non riconoscersi più. Le persone devono riuscire a prendersi il tempo per capire e immaginare dove questo li porterà, cosa manca della dimensione precedente e mantenere una narrazione che dice “siamo sempre noi, non c’è una divisione incolmabile” ma forse un bisogno di essere più accolti. Cambiano delle dinamiche perché magari prima non si parlava spesso di emozioni, non era necessario chiedersi “come stai? Va tutto bene?”

Il caregiver deve, per quanto possibile, e noi qui lo aiutiamo, accogliere, non risolvere. Accogliere l’altro che sta facendo fatica e questo è già più che sufficiente. Non è facile nemmeno verbalizzare l’ansia, la preoccupazione, la fatica, prima di tutto da parte del malato, ed è così che il caregiver si trova in difficoltà. Se io caregiver ti vedo zoppicare, perdere i capelli e non se ne riesce a parlare, si fa finta di nulla, il rischio è che questo crei una spaccatura, una fragilità.”

Da quanto tempo lavori nell’ambulatorio AIL? E com’è stato questo anno dal tuo punto di vista?

“Lavoro qui da un anno e mezzo. Nella relazione con i pazienti e i caregiver esco sempre arricchito. Anche se talvolta ci sono aspetti faticosi rispetto all’ambito organizzativo di questo lavoro. Quando ho iniziato qui non mi era chiaro cosa volessi fare, però ora mi ci ritrovo tanto, sento di essere nel posto giusto a fare la cosa giusta, mi sento utile, e questo mi motiva ancora di più. Mi spiace delegare anche la gestione degli appuntamenti, la parte organizzativa, a una segreteria pura perché mi sembra che rispondere di persona a chi mi scrive sia più rassicurante: spesso mi fanno domande dirette, chiedono risposte “tecniche”, questo fa parte del prendersi carico del paziente e dei suoi bisogni.”

Se tu potessi riassumere il tuo percorso di lavoro in tre parole cosa diresti?

“La prima parola è sicuramente “impegno”, ci vuole impegno. Poi “gratitudine”, ma forse metterei questa parola come terza, direi prima “umanità”. È un lavoro che ti permette di crescere molto in termini di consapevolezza, di umanità.”

Affiancare i pazienti oncoematologici è diverso rispetto a pazienti con altre malattie tumorali a tuo avviso?

“Io ho molto a che fare con gli oncoematologici e molto meno con gli altri pazienti, fare un confronto è complesso. Però direi che questa malattia richiede un tempo lungo di cure e il tempo, in ottica di supporto psicologico, garantisce una profondità, un’alleanza terapeutica più solida. Le persone tornano da me portando significati diversi da una volta all’altra, si può ridisegnare il percorso insieme, indirizzare l’intervento in modo più focalizzato, forse efficace. Certo, cure così impegnative possono essere devastanti, però i malati possono usare questo tempo per riadattarsi, mettere a posto la loro vita in funzione di questa nuova esperienza, e possiamo farlo insieme, lavorando sulla consapevolezza.”

Intervista a cura di Antonella Gangeri