LINFOMI NON HODGKIN a cellule b aggressivi

Il linfoma è un tumore del sistema linfatico, una rete di organi, vasi e cellule che aiuta il nostro corpo a combattere infezioni e malattie. Tra i linfomi, possiamo distinguere due categorie principali: quelli

indolenti, a crescita lenta, che spesso non richiedono trattamenti immediati, e quelli aggressivi, che

invece crescono rapidamente e devono essere diagnosticati e trattati con urgenza.

Quando si parla di linfomi aggressivi, si intende una forma di tumore in cui le cellule cancerose si moltiplicano in modo disordinato e veloce, interferendo con il funzionamento del sistema immunitario. Questi linfomi, infatti, possono compromettere la capacità del corpo di difendersi dalle infezioni e si manifestano con sintomi che compaiono in tempi brevi – spesso in poche settimane.

I segnali più comuni sono la presenza di noduli ingrossati e duri in zone come collo, ascelle o inguine, gonfiori persistenti che non si risolvono nel giro di 2-3 settimane, e i cosiddetti “sintomi B”, come febbre persistente, sudorazioni notturne e perdita di peso inspiegabile.

Uno dei linfomi aggressivi più diffusi è il Linfoma Diffuso a Grandi Cellule B (DLBCL). Si tratta di un tumore che si sviluppa quando i linfociti B, un tipo di globuli bianchi fondamentali per l’immunità, diventano cancerosi. I linfociti B normalmente vivono nel sistema linfatico (linfonodi, milza, timo) e

nel sangue, e aiutano a proteggere il corpo ricordando le infezioni passate. Quando si trasformano in cellule tumorali, però, perdono questa funzione, crescono in modo incontrollato, diventano più grandi del normale e si diffondono in varie parti del corpo.

Nonostante la natura aggressiva, molti linfomi a cellule B – incluso il DLBCL – possono essere curati con successo, anche se diagnosticati in fase avanzata. È importante sapere che lo stadio avanzato

nei linfomi non equivale necessariamente a una prognosi sfavorevole, come accade spesso con altri tumori solidi.

Principali Tipi di Linfoma Aggressivo a Cellule B

Linfoma di Hodgkin

Anche se distinto dai linfomi non-Hodgkin, il Linfoma di Hodgkin è un tumore del sangue che colpisce anch’esso i linfociti B. Ha una crescita rapida e colpisce spesso i giovani adulti, pur potendomanifestarsi a qualunque età.

Linfoma Diffuso a Grandi Cellule B (DLBCL)

Il DLBCL è il tipo più comune di linfoma aggressivo a cellule B. È un gruppo eterogeneo, composto da sottotipi che si distinguono per caratteristiche genetiche, morfologiche e cliniche.

I due principali sottotipi biologici sono:

• DLBCL a cellule B attivate (ABC): rappresenta circa il 50% dei casi. Si origina da linfociti B in fase avanzata di attivazione ed è considerato più aggressivo, spesso con una minore risposta alle terapie convenzionali.

• DLBCL a cellule B germinali (GCB): coinvolge circa il 30% dei pazienti. Nasce da cellule B dei centri germinativi dei linfonodi e tende a rispondere meglio ai trattamenti.

La diagnosi del sottotipo viene effettuata attraverso analisi istologiche, esami delle proteine di superficie delle cellule e test genetici approfonditi, come la citogenetica o l’analisi FISH.

Linfoma primitivo del mediastino a cellule B (PMBCL)

E’un tipo raro e aggressivo, che colpisce prevalentemente donne giovani e si sviluppa nel mediastino, la zona tra i polmoni. Può causare sintomi come difficoltà respiratorie, gonfiore del viso

e dolore toracico. In passato considerato un sottotipo del DLBCL, oggi è riconosciuto come entità distinta dall’OMS.

Linfoma a cellule B ricco di cellule T/istiociti (T/HRBCL)

Raro e difficile da diagnosticare. Può essere confuso con il linfoma di Hodgkin o con altri linfomi a cellule T. Contiene un numero elevato di linfociti T e istiociti. Richiede test immunoistochimici

specifici e viene trattato come un DLBCL.

DLBCL EBV-positivo (non altrimenti specificato)

E’un sottotipo associato al virus Epstein-Barr (EBV), più frequente negli over 50 ma possibile anche nei giovani. Può insorgere nei linfonodi o in altri organi. Il trattamento è simile a quello degli altri

DLBCL.

Linfoma a grandi cellule B ALK-positivo

Forma molto rara, che colpisce più spesso gli uomini. Le cellule tumorali presentano una mutazione che produce la proteina ALK, ma non esprimono CD20, quindi non rispondono al trattamento con rituximab. Può localizzarsi nei linfonodi ma anche in sedi extranodali come lingua, fegato, stomaco, ovaie, cervello e altre.

Linfoma intravascolare a grandi cellule B

E’ un sottotipo extranodale raro, che colpisce prevalentemente persone tra i 50 e i 70 anni. Le cellule tumorali si sviluppano all’interno dei capillari, quindi non si riscontrano i classici linfonodi ingrossati.

Può colpire la pelle o il sistema nervoso centrale, con sintomi neurologici (confusione, vertigini, convulsioni) oppure lesioni cutanee e ingrossamento di fegato e milza. Il trattamento è simile a quello degli altri DLBCL.

Linfoma primario del sistema nervoso centrale (PCNSL)

E’ un linfoma che nasce direttamente nel sistema nervoso centrale, in particolare nel cervello, nel midollo spinale, negli occhi o nelle meningi. È più comune tra i 50 e i 60 anni, ma può manifestarsi a ogni età.

Quando un linfoma si diffonde da altre sedi al sistema nervoso, si parla invece di linfoma secondario del SNC. Il trattamento richiede farmaci capaci di attraversare la barriera ematoencefalica.

Linfoma cutaneo primario a cellule B

Si tratta di un sottotipo molto raro di DLBCL che nasce direttamente nella pelle. Si presenta con noduli, chiazze o eruzioni cutanee. È importante distinguerlo da forme secondarie che si sono diffuse

alla pelle da altre sedi. Anche in questo caso, la gestione è diversa rispetto agli altri DLBCL.

Le Cause di ammalarsi di linfoma aggressivo

Le cause esatte non sono ancora completamente comprese, ma sono stati individuati alcuni fattori di rischio che potrebbero aumentare la probabilità di sviluppare la malattia.

Tra questi:

• Infezione da HIV o altre forme di immunodeficienza

• Uso di farmaci immunosoppressori, come quelli usati dopo un trapianto

• Infezione da epatite C

• Storia familiare di linfomi

• Sovrappeso durante l’infanzia

Tuttavia, non tutte le persone esposte a questi fattori sviluppano un linfoma aggressivo, e viceversa: molte persone affette da linfoma aggressivo non presentano alcun fattore di rischio evidente.

Questo dimostra quanto sia ancora complesso e poco prevedibile il comportamento di questi

linfomi.

Sintomi del Linfoma aggressivo

Il linfoma si manifesta spesso in modo improvviso e con sintomi che possono variare molto a seconda della sede in cui si sviluppa. Nella maggior parte dei casi, il primo segnale evidente è la comparsa di uno o più noduli che aumentano rapidamente di volume. Questi noduli, visibili o palpabili soprattutto a livello del collo, delle ascelle o dell’inguine, corrispondono a linfonodi ingrossati, gonfi per la proliferazione incontrollata delle cellule B tumorali.

Il DLBCL può iniziare in una sola area, ma tende a diffondersi velocemente, attraverso il sistema linfatico, ad altre parti del corpo, tra cui:

• Milza

• Timo

• Polmoni

• Fegato

• Ossa

• Midollo osseo

• Sistema nervoso centrale (SNC)

• Stomaco e intestino

• Altri organi

In base alla sede di crescita, i sintomi possono variare considerevolmente:

Quando il linfoma coinvolge specifiche aree del corpo

Apparato digerente (stomaco e intestino):

• Nausea, con o senza vomito

• Diarrea o stitichezza

• Presenza di sangue nelle feci

• Sensazione precoce di sazietà, anche con poco cibo

Sistema nervoso centrale (SNC):

• Confusione o difficoltà di memoria

• Cambiamenti della personalità

• Convulsioni

• Formicolio, bruciore, intorpidimento o debolezza a braccia e gambe

Torace (mediastino, polmoni):

• Respiro corto

• Dolore toracico

• Tosse secca persistente

Midollo osseo:

Quando il linfoma interessa il midollo osseo, può interferire con la produzione delle cellule del sangue.

Di conseguenza, possono comparire:

• Anemia, con conseguente mancanza di fiato

• Infezioni ricorrenti o difficili da trattare

• Sanguinamenti o lividi insoliti, dovuti a un basso numero di piastrine

Cute:

• Eruzioni cutanee di colore rosso o violaceo

• Noduli sottocutanei, di colore simile alla pelle, rossi o violacei

• Prurito persistente

Sintomi Generali del Linfoma

Oltre ai sintomi specifici legati alla localizzazione, il linfoma può manifestarsi con una serie di sintomi più generici – ma importanti – che indicano un’infiammazione sistemica o una risposta del corpo alla malattia.

Tra questi:

• I sintomi B, che comprendono:

– Febbre persistente (non dovuta a infezione)

– Sudorazioni notturne abbondanti

– Perdita di peso non intenzionale (oltre il 10% in pochi mesi)

• Stanchezza marcata (affaticamento)

• Prurito generalizzato

• Infezioni ricorrenti

• Sensazione di fiato corto, anche a riposo

Alterazioni degli Esami del Sangue

Nel corso della malattia, alcuni esami del sangue possono mostrare valori alterati, utili anche nella diagnosi e nel monitoraggio del linfoma:

• Anemia (bassi globuli rossi)

• Trombocitopenia (basse piastrine)

• Leucopenia o neutropenia (bassi globuli bianchi, inclusi i neutrofili)

• Presenza di linfociti anomali o in numero elevato

• LDH (lattato deidrogenasi) elevata: questa proteina si libera nel sangue quando le cellule tumorali sono danneggiate.

Valori alti sono associati a una malattia più attiva.

• Beta-2 microglobulina elevata: è una proteina prodotta dalle cellule del linfoma, misurabile nel sangue, nelle urine o nel liquido cerebrospinale.

Come viene diagnosticato il linfoma aggressivo

Diagnosticare il DLBCL può non essere immediato. In alcuni casi, arrivare a una diagnosi definitiva richiede diverse settimane, perché i sintomi possono essere simili ad altre patologie e servono vari esami per confermare la presenza del linfoma. Inoltre, poiché esistono diversi sottotipi di DLBCL, è fondamentale identificarne con precisione il tipo per poter pianificare il trattamento più adatto.

La biopsia: il passaggio fondamentale

Il primo passo per la diagnosi è rappresentato dalla biopsia, cioè il prelievo di un campione di tessuto, solitamente da un linfonodo o da un’altra area sospetta. Questo campione verrà poi analizzato in laboratorio per rilevare la presenza di cellule tumorali e identificare il tipo specifico di linfoma.

Esistono diversi tipi di biopsia, ciascuno adatto a situazioni differenti:

• Biopsia con ago sottile (core biopsy)

Viene eseguita quando il linfonodo o il tumore sono raggiungibili senza intervento chirurgico.

Il medico utilizza un anestetico locale per intorpidire l’area e inserisce un ago per prelevare un campione. In alcuni casi, la biopsia viene guidata da strumenti di imaging come ecografia o TAC, se la zona sospetta è profonda. La biopsia con ago a nucleo consente di ottenere un frammento di tessuto più grande rispetto all’ago sottile.

• Biopsia escissionale del linfonodo

Se il nodulo si trova in profondità o se è necessario un campione più rappresentativo, il chirurgo può decidere di rimuovere l’intero linfonodo. L’intervento avviene in anestesia generale. Dopo l’intervento, vengono applicati dei punti di sutura e una medicazione. I punti vengono rimossi dopo circa 7–10 giorni. Questo tipo di biopsia fornisce materiale sufficiente

per un’analisi approfondita, fondamentale per una diagnosi accurata.

Altri esami di supporto

Oltre alla biopsia, vengono prescritti anche esami del sangue per valutare la funzionalità degli organi, lo stato del sistema immunitario e l’eventuale presenza di alterazioni associate al linfoma.

Questi test sono utili non solo per la diagnosi, ma anche per monitorare l’andamento della malattia durante il trattamento.

Una volta ottenuta la diagnosi

Dopo aver ricevuto i risultati delle biopsie e degli esami del sangue, il medico sarà in grado di confermare se si tratta di linfoma aggressivo e, se sì, anche di quale sottotipo si tratta.

A questo punto, vengono eseguiti ulteriori esami per determinare l’estensione della malattia: si entra così nella fase della stadiazione e classificazione.

Stadiazione e Classificazione del Linfoma Aggressivo

Dopo la diagnosi, il passo successivo è la stadiazione del linfoma, ovvero la valutazione dell’estensione della malattia nel corpo.

Poiché i linfociti B possono migrare in qualsiasi parte dell’organismo, anche le cellule B tumorali possono diffondersi in modo molto ampio.

Gli esami di stadiazione servono dunque a capire se la malattia è localizzata oppure diffusa in più sedi.

Gli stadi del linfoma sono classificati in quattro livelli principali:

• Stadio I: il linfoma è localizzato in una sola area linfonodale, sopra o sotto il diaframma.

• Stadio II: sono coinvolte due o più aree linfonodali, ma tutte dallo stesso lato del diaframma.

• Stadio III: il linfoma interessa aree linfonodali sia sopra che sotto il diaframma.

• Stadio IV: la malattia si è diffusa a organi extralinfonodali come fegato, polmoni, ossa, pelle

o midollo osseo.

Il diaframma, in questo contesto, è un muscolo a forma di cupola che separa la cavità toracica da quella addominale e rappresenta un punto di riferimento fondamentale per determinare la

diffusione della malattia.

Gli stadi I e II vengono definiti come stadi iniziali o limitati, mentre gli stadi III e IV sono considerati stadi avanzati, ma questo non significa necessariamente che la malattia non sia curabile. Anche nei casi più diffusi, molti pazienti rispondono bene al trattamento.

Lettere di classificazione: A, B, E, X, S

Oltre alla numerazione da I a IV, la stadiazione può includere alcune lettere aggiuntive che descrivono più nel dettaglio le caratteristiche cliniche del linfoma:

• A o B

– A: indica l’assenza dei cosiddetti sintomi B (febbre, sudorazioni notturne, perdita di peso).

– B: indica la presenza di sintomi B.

– Questi sintomi possono suggerire una malattia più aggressiva, ma ciò non esclude la possibilità di remissione o guarigione, anche se potrebbe essere necessario un

trattamento più intensivo.

• E

– Indica che il linfoma, pur essendo in fase iniziale (stadio I o II), coinvolge anche un

organo al di fuori del sistema linfatico, come polmoni, fegato, pelle, vescica o altri.

• X

– Utilizzata quando il tumore è voluminoso, ossia superiore a 10 cm.

– Anche questo può richiedere una terapia più intensiva, anche se si tratta di uno stadio considerato iniziale.

• S

– Sta a indicare che la malattia coinvolge anche la milza. In questi casi, può rendersi

necessario rimuovere chirurgicamente l’organo.

– La milza, essendo parte del sistema linfatico, ha il compito di filtrare il sangue e

ospitare linfociti B che producono anticorpi.

Esami per la stadiazione

Una volta diagnosticato il linfoma, il passo successivo è stabilire con precisione lo stadio della malattia. Per farlo, il medico potrebbe richiedere una serie di esami, chiamati test di stadiazione, che aiutano a capire dove e quanto si è diffuso il linfoma nel corpo.

Tomografia computerizzata (TC)

La TC, o TAC, è un esame di imaging che permette di ottenere immagini molto dettagliate di diverse aree del corpo, in particolare del torace, dell’addome e del bacino. È uno strumento fondamentale

per valutare l’estensione del linfoma e individuare eventuali linfonodi ingrossati o masse anomale.

Tomografia a emissione di positroni (PET)

La PET è spesso associata alla TC in un esame combinato chiamato PET/TC, che fornisce informazioni sia morfologiche (cioè sulla struttura) sia funzionali. Prima dell’esame, viene iniettato un farmaco tracciante radioattivo che viene assorbito preferenzialmente dalle cellule tumorali. Le aree in cui questo tracciante si concentra, dette “aree calde”, indicano la presenza di cellule linfomatose attive.

La PET è molto utile per determinare l’attività del linfoma e valutarne la risposta al trattamento.

Puntura lombare

In alcuni casi, può essere necessario esaminare il liquido cerebrospinale (LCS) per verificare se il linfoma ha raggiunto il sistema nervoso centrale (SNC), che comprende il cervello, il midollo spinale e, talvolta, gli occhi.

Durante questa procedura, chiamata puntura lombare, un medico inserisce un ago tra le vertebre lombari per prelevare una piccola quantità di LCS. Il campione viene poi analizzato per individuare eventuali cellule tumorali.

Nei bambini piccoli si utilizza generalmente

l’anestesia generale, mentre negli adulti si ricorre di solito a un’anestesia locale.

Biopsia del midollo osseo

Il midollo osseo, che si trova al centro delle ossa, è il luogo in cui vengono prodotte le cellule del sangue. Per sapere se il linfoma si è diffuso anche lì, può essere indicata una biopsia del midollo

osseo.

In questa procedura, vengono prelevati due tipi di campioni:

• L’aspirato di midollo osseo (AAM), che consiste in una piccola quantità di liquido.

• La biopsia osteomidollare (BOM), che preleva un piccolo cilindro di tessuto solido.

Linfoma diffuso a grandi cellule B: il sottotipo più frequente

Sottotipi di DLBCL

Il DLBCL non è una malattia uniforme: esistono diversi sottotipi, e conoscerli è fondamentale per impostare il trattamento più adeguato.

I due principali sono:

• DLBCL a cellule B attivate (ABC): rappresenta circa la metà dei casi.

• DLBCL a cellule del centro germinativo (GCB): è meno frequente, ma ha un decorso spesso

diverso.

La distinzione tra questi sottotipi si basa sull’analisi delle proteine espresse dalle cellule tumorali e su eventuali mutazioni genetiche presenti.

Genetica e mutazioni nel DLBCL

Un aspetto fondamentale nella gestione del linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) è rappresentato dalle alterazioni genetiche che possono influenzare l’aggressività della malattia e le scelte terapeutiche.

Per identificarle, si ricorre a test genetici specifici, tra cui il più comune è l’ibridazione fluorescente in situ (FISH).

Questo esame viene effettuato su campioni di tessuto ottenuti tramite biopsia e consente di individuare riarrangiamenti genetici e sovraespressioni proteiche nelle cellule tumorali

Comprendere le mutazioni genetiche nel DLBCL

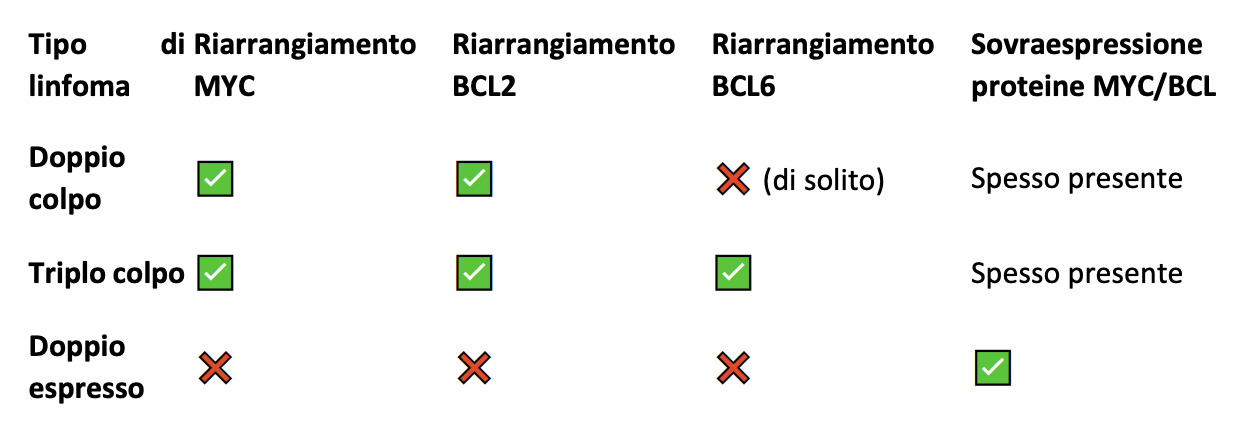

Nel linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL), alcuni pazienti possono presentare alterazioni genetiche che influenzano il comportamento della malattia e il tipo di trattamento necessario. Due dei geni più frequentemente coinvolti sono MYC e BCL2 (e talvolta anche BCL6).

Queste alterazioni possono manifestarsi in due modi principali:

1. Riarrangiamenti genetici: “Double Hit” e “Triple Hit”

Un riarrangiamento genetico è un cambiamento strutturale all’interno del DNA, in cui porzioni di geni si spostano o si ricombinano in modo anomalo.

Quando si verificano riarrangiamenti in due geni (di solito MYC e BCL2), si parla di linfoma a doppio colpo (Double Hit Lymphoma, DHL). Se sono coinvolti tre geni (in genere MYC, BCL2 e BCL6), si tratta di un linfoma a triplo colpo (Triple Hit Lymphoma, THL).

Queste forme sono considerate più aggressive e potrebbero richiedere terapie più intensive rispetto ai DLBCL senza queste alterazioni.

2. Sovraespressione proteica: “Double Expressor”

Esiste un altro tipo di alterazione meno strutturale ma comunque significativa: la doppia espressione (Double Expressor).

In questo caso, i geni non sono fisicamente alterati o spostati, ma le proteine da essi prodotte – MYC e BCL2 – sono presenti in quantità eccessive nelle cellule

tumorali.

Questa condizione può rendere il linfoma più difficile da trattare, anche se non viene classificato come “double hit” o “triple hit”.

Riassunto: caratteristiche genetiche del DLBCL

Nota: Anche in assenza di riarrangiamenti, la sovraespressione proteica può rendere il linfoma più

aggressivo.

Perché queste informazioni sono importanti?

I geni MYC, BCL2 e BCL6 regolano processi fondamentali per la crescita e la sopravvivenza delle cellule.

Quando si verificano alterazioni in questi geni, le cellule possono iniziare a crescere in modo incontrollato, dando origine al linfoma.

Conoscere quali mutazioni o sovraespressioni sono presenti nel tuo linfoma può aiutare il medico a scegliere il trattamento più adatto. In caso di DLBCL di alto grado, potrebbero essere indicati esami genetici specifici per individuare queste anomalie.

Cosa fare se sono presenti proteine bersaglio?

Conoscere quali proteine (o recettori) sono presenti sulle cellule del linfoma è altrettanto importante.

Oggi, oltre alla chemioterapia, esistono farmaci mirati chiamati anticorpi monoclonali, che colpiscono proteine specifiche sulla superficie delle cellule tumorali.

Ecco alcuni esempi:

• CD20: Se il linfoma esprime la proteina CD20, potresti ricevere un anticorpo monoclonale diretto contro di essa, come:

– Rituximab (Mabthera®, Rituxan®)

– Obinutuzumab

– Mosunetuzumab

• CD79b: Se il linfoma presenta questa proteina, può essere indicato un farmaco mirato e coniugato, come:

– Polatuzumab vedotin: un anticorpo monoclonale legato a un farmaco chemioterapico, che viene rilasciato direttamente dentro la cellula tumorale.

I linfomi aggressivi sono curabili?

Molti linfomi a cellule B aggressivi rispondono molto bene ai trattamenti. Questo avviene perché terapie come la chemioterapia sono progettate per colpire cellule che si dividono rapidamente,

caratteristica tipica delle cellule del linfoma aggressivo.

Di conseguenza, per molte persone affette da questo tipo di linfoma è possibile ottenere una guarigione completa o entrare in una lunga fase di remissione, anche per anni.

Cura o remissione: qual è la differenza?

Non tutti i linfomi aggressivi sono uguali e la risposta al trattamento può variare da persona a persona. Alcuni fattori che influenzano la prognosi includono il sottotipo di linfoma, eventuali mutazioni genetiche presenti nelle cellule tumorali, lo stato di salute generale e altri elementi

individuali.

Ecco cosa si intende con i termini cura e remissione:

• Cura: significa che il linfoma è stato completamente eliminato dal corpo e non si ripresenterà in futuro. Questo è l’obiettivo nei casi in cui la malattia risponde completamente alla terapia.

• Remissione completa (o risposta completa): non vi sono più segni di malattia nel corpo, ma rimane una possibilità di recidiva nel tempo.

Più a lungo si resta in remissione, minore è la probabilità che il linfoma ritorni.

• Remissione parziale (o risposta parziale): è ancora presente una certa quantità di linfoma, ma molto ridotta rispetto all’inizio. In molti casi, questo può portare a un notevole miglioramento della qualità di vita, grazie alla riduzione dei sintomi, anche se non rappresenta una guarigione definitiva.

Trattamento del linfoma aggressivo

Una volta ottenuti tutti i risultati – biopsia, test genetici e scansioni di stadiazione – il medico valuterà attentamente la situazione per pianificare il trattamento più appropriato.

I principali fattori presi in considerazione includono:

• Lo stadio del linfoma, eventuali mutazioni genetiche e presenza di sintomi significativi

• L’età del paziente, la storia clinica e le condizioni generali di salute

• Il livello di benessere psico-fisico e le esigenze personali

Prima di avviare il trattamento, potrebbero essere richiesti ulteriori esami per verificare che cuore, polmoni e reni siano in grado di tollerare la terapia.

Tra questi, ci possono essere:

• ECOCARDIOGRAMMA/ECG (elettrocardiogramma) per valutare la funzione cardiaca

• Test di funzionalità polmonare

Questi accertamenti aiutano a garantire che il trattamento sia sicuro ed efficace, tenendo conto delle condizioni generali del paziente.

Trattamenti per i linfomi

Ricevere una diagnosi di linfoma può essere un’esperienza complessa e spaventosa. Tuttavia, grazie ai progressi della medicina, oggi esistono numerose opzioni terapeutiche che permettono di

controllare la malattia, alleviarne i sintomi e, in molti casi, ottenere la remissione o addirittura la guarigione.

La scelta della terapia dipende da vari fattori:

• Il tipo e lo stadio del linfoma

• Le condizioni generali del paziente

• La presenza di alterazioni genetiche specifiche

• La risposta alle terapie già effettuata

Trattamenti attivi contro il linfoma aggressivo

1. Chemioterapia

Farmaci che distruggono le cellule tumorali o ne impediscono la crescita. Somministrata per via endovenosa, può essere usata da sola o in combinazione.

2. Radioterapia

Utilizza radiazioni ad alta energia per colpire le cellule tumorali. È indicata soprattutto per linfomi localizzati o come trattamento aggiuntivo.

3. Chemio-immunoterapia

Unisce farmaci chemioterapici e immunoterapici (come gli anticorpi monoclonali).

È lo standard per molti tipi di linfoma.

4. Anticorpi monoclonali (MAB)

Si legano a specifiche proteine sulla superficie delle cellule tumorali, marcandole per la distruzione da parte del sistema immunitario. Rituximab è uno dei più utilizzati.

5. Inibitori dei checkpoint immunitari (ICI)

Stimolano il sistema immunitario a riconoscere e attaccare le cellule tumorali, disattivando i meccanismi di “camuffamento” del tumore.

Sono in fase di studio, ma già impiegati in alcuni casi.

6. Terapie mirate

Agiscono su bersagli molecolari specifici delle cellule tumorali. Sono generalmente più selettive rispetto alla chemioterapia, con un diverso profilo di effetti collaterali.

7. Trapianto di cellule staminali o di midollo osseo

Indicato per casi complessi o recidivanti. Dopo terapie ad alte dosi, il trapianto permette di rigenerare il midollo osseo:

• Autologo: cellule del paziente stesso

• Allogenico: cellule di un donatore compatibile

8. Terapia con cellule T CAR (CAR-T)

Le cellule T del paziente vengono modificate per riconoscere e distruggere le cellule tumorali. È indicata nei linfomi refrattari o recidivanti.

Sperimentazioni cliniche

Questi studi testano nuovi farmaci o combinazioni di trattamenti.

Cure di supporto

Le cure di supporto sono fondamentali in ogni fase del trattamento, poiché aiutano a gestire sintomi e effetti collaterali e a migliorare la qualità della vita.

Cosa includono le cure di supporto:

• Trasfusioni di sangue o piastrine

• Antibiotici per prevenire o trattare infezioni

• Supporto psicologico e sociale

• Consulti con team di cure palliative

• Pianificazione avanzata delle cure, anche in fase non terminale

Il team di Cure Palliative può essere coinvolto in qualsiasi momento, non solo alla fine della vita.

Aiuta nel controllo di sintomi complessi come dolore, nausea o affaticamento.

Quando il trattamento di prima linea non basta: recidiva e malattia refrattaria

La maggior parte delle persone trattate per DLBCL entra in remissione. Tuttavia, può accadere che la malattia ricompaia dopo un periodo di controllo (recidiva) o che non risponda affatto alle terapie iniziali (refrattaria).

In questi casi si ricorre a un trattamento di seconda linea, con l’obiettivo di ottenere una nuova remissione.

Se il linfoma si ripresenta dopo una seconda remissione, si passa ai trattamenti di terza linea, quarta linea, e così via. Anche se questa situazione può sembrare scoraggiante, è importante sapere che

nuove terapie e combinazioni di farmaci stanno prolungando le remissioni e migliorando le prospettive per molti pazienti.

Come si sceglie il trattamento successivo?

Alla recidiva o in caso di malattia refrattaria, la scelta del trattamento dipende da diversi fattori:

• Quanto è durata la remissione precedente?

• Quali terapie hai già ricevuto?

• Qual è il tuo stato di salute generale e la tua età?

• Quali sono le tue preferenze personali?

La scelta è sempre personalizzata, e può ripetersi più volte nel corso della malattia.

Fortunatamente, oggi esistono numerose opzioni terapeutiche, anche per le forme più resistenti.

Trattamenti di seconda linea più comuni

Tra i protocolli chemioterapici più utilizzati troviamo:

• DHAP: desametasone, carboplatino e citarabina.

• ICE: ifosfamide, carboplatino ed etoposide, con Mesna per proteggere la vescica.

• ESHAP: metilprednisolone, etoposide, citarabina e cisplatino.

• GDP: gemcitabina, desametasone e cisplatino.

Questi protocolli possono essere utilizzati da soli o in preparazione a un trapianto di cellule staminali.

Dott.ssa Michela Giovanna Draisci

UOC Ematologia, Ospedale di Legnano, ASST Ovest Milanese

Gli ultimi aggiornamenti scientifici:

CAR-T, ecco i primi centri che potranno trattare i pazienti

Cinque il Lombardia, due nel Lazio e uno in Emilia Romagna. A questi se ne aggiungeranno presto altri, già al lavoro per ottenere l'accreditamento. Così l'Italia sta rispondendo all'approvazione della prima terapia a base di cellule ingegnerizzate contro i tumori IN...

CAR-T: al via uno studio per i bambini con linfomi non-Hodgkin

Parte Bianca, una sperimentazione clinica con linfociti T modificati per i pazienti pediatrici con tipi particolari di linfomi. Lo studio coinvolgerà 35 pazienti in tutto il mondo, e l'Italia partecipa con tre centri. Uno studio internazionale che coinvolge decine di...

Immunoterapie: l’ultima frontiera della lotta ai tumori

Sfruttare il sistema di difesa naturale per combattere le cellule malate. È l’ultima frontiera della lotta ai tumori che si avvale di diverse strategie. La lotta ai tumori si combatte storicamente con tre armi: chirurgia, chemioterapia e radioterapia. Sono le...

Esattamente, a cosa serve la terapia CAR-T?

Sono due le terapie sviluppate e approvate ad oggi per due tipi di tumori del sangue. Ecco per chi e con quali indicazioni possono essere impiegate Ad oggi, la strategia CAR-T si è dimostrata efficace e potenzialmente vantaggiosa per due tumori del sangue: la leucemia...

CAR-T per il mesotelioma, i primi risultati da uno studio europeo

Arrivano dal congresso della Società europea di oncologia medica i risultati di uno studio di fase I che ha utilizzato le cellule CAR-T su tre pazienti con mesotelioma pleurico, il tumore associato all'amianto. Mostrano che si tratta di una strada percorribile. CAR-T...

La terapia CAR-T spiegata bene

È la nuova frontiera della lotta al cancro: una terapia che si basa sulla modificazione genetica delle cellule immunitarie del paziente stesso. Ecco di cosa si tratta e come funziona. C’è una nuova arma contro il cancro e si chiama immunoterapia. Affianco a tecniche...